Le «Bartels», la mission Bartels au Congo et les missionnaires (1901)

Illustration 1.

Si le catalogue des Dessins des modèles de verres et vaisselles du Val-Saint-Lambert pour 1904-1905 mentionne au n° 148 du premier fascicule un « Service Bartels », ce nom n’évoque plus grand-chose aujourd’hui. Identifier la personne qu’il désigne n’est cependant pas trop difficile. La presse belge de 1901 lui fait en effet une assez large place, de même que les journaux de la « Belle Époque » éclairent l’origine d’autres appellations de la même production, comme le modèle « Lubin », qui a fait l’objet d’un « post précédent.

Le 2 décembre 1901, le Journal de Bruxelles annonçait : « Une dépêche parvenue samedi à Bruxelles a apporté la très pénible nouvelle de la mort au Congo du colonel Bartels, une des figures les plus sympathiques et les plus populaires de l’armée ». Le soir du même jour diffusait la nouvelle en qualifiant Eugène-Thierry-Joseph Bartels d’« un des plus jeunes officiers supérieurs de notre état-major » et écrivait que « ses très nombreuses qualités l’appelaient à de hautes destinées ». Le XXe siècle, « le meilleur marché de tous les journaux politiques », esquissait au même moment la biographie du militaire, âgé de cinquante-deux ans, « fils du général Bartels, ancien combattant de 1830 et le neveu du célèbre avocat Jules Bartels, qui fut une figure des plus illustres du barreau belge ». La métropole ne tarissait pas d’éloges sur cet « officier des plus distingués » qui était sorti premier de l’école de guerre et qui avait bientôt « commandé l’état-major des provinces de Namur puis de Liège ». Il se signalait en outre « par une très grande modestie et une simplicité excessive », « bien que se liant très difficilement ». « Homme d’une profonde érudition, ses connaissances ne se bornaient pas aux seules choses de sa profession. Il s’intéressait à tout et appropriait son éclectisme à tous les domaines de la science et de l’art ».

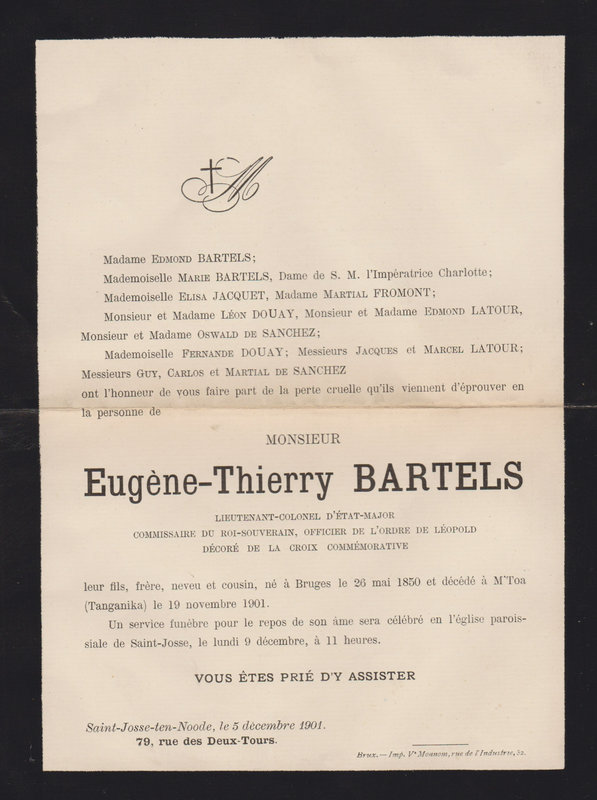

Le colonel Bartels avait été enterré le 21 novembre en Afrique. On comprend la solennité que revêtit le service funèbre organisé en sa mémoire à l’église de Saint-Josse-ten-Noode (Illustration 2-3).

Illustration 2.

Faire-part du service funèbre organisé le 9 décembre 1901 à l’église de Saint-Josse-ten-Noode pour le lieutenant-colonel Bartels. Coll. privée.

Illustration 3.

L’église de Saint-Josse-ten-Noode. Carte postale de 1905. Coll. privée.

La réforme : organe de la démocratie libérale relate la cérémonie organisée le 10 décembre à Saint-Josse-ten-Noode. « L’affluence était considérable et réunissait, outre de nombreux officiers de tous les régiments de la garnison, divers dignitaires et fonctionnaires de l’État indépendant du Congo, de nombreuses personnalités coloniales, ainsi qu’une foule considérable d’amis particuliers et de nombreuses dames. » On reconnaissait notamment dans l’assistance « le général Chapelié, représentant le roi, le baron Goffinet, secrétaire des commandements de la reine, le baron De Moor, aide de camp du comte de Flandre, le colonel Jungbluth, aide de camp du prince Albert, les généraux Daloze, Boyaert, Rouen, Docteur, Buffin, de Moranville, Waidor de Heusch, Fivé, Peny », etc.

Illustration 4.

La disparition du colonel Bartels s’inscrit dans le cadre des entreprises coloniales de Léopold II. Celui-ci le chargea en 1901 d’une mission d’inspection dans les provinces orientales du Congo, en qualité de commissaire spécial. Le Journal de Bruxelles du 26 janvier et Le petit bleu du matin du 2 février dessinent l’itinéraire « approximatif » de la mission. Celle-ci devait partir de Basoko, sur la rive droite du fleuve Congo, où subsiste le « mur anti-esclavagiste » perpétuant le souvenir du premier camp militaire belge au Congo. De là, elle devait remonter le fleuve jusqu’à Ponthierville, aujourd’hui Ubundu, pour aller aux lacs Kivu, puis Moero ou Mwero, à la frontière de l’actuelle République démocratique du Congo et de la Zambie (redéfinie par un traité en 1989). La mission devait ensuite gagner le lac Tanganyika, faire un saut jusqu’à l’Ubangi, rejoindre le fleuve Kasaï et s’avancer dans le Bas-Congo. Le Journal de Bruxelles concluait : « Le colonel Bartels visitera donc tout le Congo, y compris le Katanga. » Il devait être accompagné d’une escorte de 100 soldats et de 600 porteurs. La mission, qui était censée durer environ deux ans, s’annonçait donc considérable.

Illustration 5.

Caricature du roi Léopold II, censé avoir qualifié le Congo de « magnifique cadeau africain », qu’il s’attribue comme propriété personnelle.

La Biographie coloniale belge rapporte qu’il embarqua à Anvers en mars 1901. Mais le Journal de Bruxelles du 12 février informe pour sa part qu’il partira en fait de Lisbonne « pour Santa-Cruz-de-Ténériffe, où il attendra l’arrivée du bateau partant d’Anvers le 14 mars ». La réforme ne manque pas de détailler le trajet du colonel depuis Bruxelles, qu’il quitte « par l’express de Paris, à 12 h.54 », avant d’embarquer à Lisbonne, le 8 mars, pour Las Palmas et de rejoindre, le 21, à Sante-Cruz-de-Ténériffe « le vapeur de la ligne régulière Anvers-Matadi » (07-03-1901). La Meuse du 15 mars annonce ainsi que l’envoyé du roi part pour l’Afrique de Ténériffe sur l’Albertville.

Si le nom du colonel Bartels domine la presse belge du mois de mars, un autre Bartels est davantage présent, au même moment, dans le journal Le peuple. Le principe des « simultanéités » mis en œuvre par le romancier John Dos Passos – « le plus grand écrivain de notre époque » selon Jean-Paul Sartre – nous invite à rapprocher, en toute modestie, faut-il-le dire, deux personnes que ne reliait rien d’autre que leur disparition en 1901. Deux informations distinctes peuvent ouvrir, en parallèle et plus encore en contraste, sur la manière dont un journal reflète tel ou tel regard porté sur l’actualité, et au-delà sur des idées politiques très différentes. Il vaut peut-être la peine, alors, de s’arrêter à cet entrecroisement[1].

Le peuple du 1er et du 8 mars 1901 évoque la mort de Louis Bartels, manœuvre de la gare d’Anvers, qui, « pris mercredi dernier entre deux battoirs », « a succombé à ses blessures ». On ne peut manquer de remarquer que le journal n’accordera que quelques lignes, en décembre, à la disparition du colonel Bartels, et son départ pour le Congo ne fait pas l’objet d’une nouvelle. L’événement n’intéresse pas. Les commentaires sur l’accident de l’ouvrier en disent beaucoup plus. « Comme d’habitude », s’émeut le journal socialiste, « l’administration cherchera à dégager sa responsabilité ». Louis Bartels travaillait seul « alors que, selon les règlements, le travail doit s’effectuer à deux ». En outre, on lui imposait, alors qu’il n’était que manœuvre, une charge supplémentaire de caleur. Pour tous ses camarades, l’administration est donc en défaut. Et puis : « N’est-il vraiment pas scandaleux de payer un salaire de 2 fr. 80 à des ouvriers qui font 10 à 12 heures de travail de jour ou de nuit et qui risquent à chaque instant leur vie ». « N’est-il pas plus scandaleux encore de la part de l’administration, de ne pas donner à la victime d’un accident arrivé au service la moindre pension et de chicaner et procéder au sujet d’une indemnité à la veuve de la victime et à ses deux enfants ? Comme toujours la presse signale au public toutes ces indignités mais sans effet. Hier, ont eu lieu les funérailles de la victime. Il y avait foule. »

Le peuple corrigera une partie de l’article en publiant une semaine plus tard : « C’est par erreur que nous avons dit que la veuve Bartels n’aurait pas de pension. L’art. 87 des statuts de la Caisse de retraite et de secours, page 194 de la brochure du Personnel ouvrier de l’État, nous fait remarquer le Chempostel, donne droit à une pension à la veuve et à ses enfants. » Le ChemPosTel était l’organe du personnel subalterne du département des chemins de fer, postes, télégraphes et marine.

Il faut revenir à notre objet principal, le colonel Bartels. Son arrivée en Afrique commence par un arrêt à Boma, capitale de l’État indépendant du Congo puis du Congo belge, avant Léopoldville. Boma était la ville portuaire « où Stanley avait achevé sa traversée épique de l’Afrique à pied en 1877[2] ». « Là se dressaient les bureaux du gouvernement et les maisons des Européens qui y travaillaient. » Trois fois par jour, la petite colonie se rendait à l’hôtel au bas de la colline pour prendre ses repas, sauf le gouverneur général, « qui demeurait dans sa digne maison victorienne », d’où il exerçait un pouvoir assez réduit. En effet, « plus que toute autre colonie africaine, le Congo était administré directement d’Europe », par Léopold II et « un mini-cabinet de trois ou quatre Belges ». « À l’échelon inférieur, l’autorité du roi sur sa colonie était appliquée par des Blancs chargés des districts et des stations sur le fleuve » – celle que visitera Bartels.

« Les fonctionnaires blancs du Congo de Léopold étaient en général des célibataires, dont beaucoup prenaient une ou plusieurs concubines africaines. » « Les photographies des postes reculés (…) reproduisent pratiquement toutes la même scène. Les ombres étirées indiquent qu’on est en fin d’après-midi. Les deux ou trois hommes blancs figurant sur le cliché portent costume, cravate et casque colonial allongé, pareil au couvre-chef de l’agent londonien, mais blanc. Le visage souriant, ils sont assis dans des fauteuils d’osier, un chien à leurs pieds, devant une tente ou un simple bâtiment au toit de chaume. Debout derrière eux, leurs serviteurs africains. Eux ont le visage fermé et posent avec un emblème de leur statut : un plateau, une serviette drapée sur un bras, une bouteille prête à être versée. Des verres à vin ou des tasses à thé sont posés sur la table, symboles de confort domestique. Les hommes blancs sont toujours vêtus de blanc. »

Illustration 6.

Caricature anglaise intitulée « Dans les bobines de caoutchouc », une scène de « l’État ‘libre’ du Congo » (Parti du Travail de Belgique, https://archive.ptb.be/articles/une-verite-qui-derange-la-colonisation).

On peut dire que Boma, en ce printemps de 1901, est en effervescence, d’après le Journal de Bruxelles du 24 mars et L’indépendance belge du 5 avril. Les passagers du Philippeville, de retour en Belgique, font état des graves troubles qui agitent la région, et l’origine des attaques que subissent les colons n’est pas dissimulée. Le nommé Dufranne « a été mis en prison préventive sous l’accusation d’avoir tué deux nègres qui avaient tenté de l’empoisonner ». Il « attendait encore de comparaître devant ses juges » (Journal de Bruxelles). Son procès était prévu pour le lendemain ou le surlendemain. On apprendra bientôt qu’il « a été remis en liberté provisoire, avec Boma comme lieu de résidence ». Son cas paraît loin d’être isolé. « Il est exact que MM. Béguin et Demanet, de l’Ikélemba, aient été arrêtés sous l’inculpation d’actes de cruauté contre des nègres ». La ville d’Ikélemba est située dans la région de Sangha, dont le département touche aujourd’hui au nord et à l’ouest au Cameroun. Cependant, l’un des passagers du Philippeville tempère la faute de Dufranne et « assure que ces actes ne sont pas aussi graves qu’on l’a dit ».

On lit également dans L’indépendance belge : « À signaler encore l’arrestation d’un agent commercial qui aura à répondre de violences commises sur de jeunes négresses ». Ces dernières nouvelles sont reproduites dans le Journal de Charleroi du 5 avril. Il est vrai que ces « jeunes négresses » apparaissaient quelque peu provocatrices, comme en témoigne Le patriote du 4 avril 1901. On y lit, sous le titre « Au pays des anthropophages », une lettre du P. Mauger, de la congrégation des « Pères du Saint-Esprit », lesquels « s’occupent spécialement de la race noire, et ont en Afrique près de 500 missionnaires ». Le courrier, adressé à un ami, est reproduit parce qu’il « ne manque pas de saveur, ni de cette franche gaieté qui remplit le cœur des hommes vraiment apostoliques », annonce Le patriote. L’information mérite aussi d’être diffusée parce qu’elle illustre à quel point « la vie des missionnaires est en danger », ainsi qu’on va le voir. « En Afrique, les noirs les attaquent parfois… pour les manger[3]. »

Parmi « ces jolis paroissiens », certains, sans doute, font preuve d’amabilité envers le P. Mauger. Ainsi, « les femmes viennent nombreuses m’apporter leurs vivres indigènes ». Mais elles sont décevantes, quand il les conduit « à la modeste case qui nous sert de chapelle » pour leur « parler du bon Dieu ». « Les hommes entrent bien ; mais les femmes, c’est autre chose : ‘Ça, disent-elles, c’est fétiche pour le blanc’ et elles écoutent à la porte ! ». Une autre particularité de ses paroissiennes suscite un commentaire du missionnaire. « Saint Paul, dans son temps, voulait que les femmes fussent voilées dans l’église. Misère humaine ! que dirait-il, s’il voyait nos négresses dans leur costume vraiment par trop primitif ! Parfois, je me fâche et les insulte (en français qu’elles ne comprennent pas). Au moment même où je t’écris, une vieille est en train de m’agacer pour que je lui donne un miroir, horreur ! »

Dans la lettre du P. Mauger, les enfants ne sont pas ménagés. Leur vivacité peut indisposer. « Je ne puis », raconte le Père, « me débarrasser d’un régiment de petits noirs qui s’installent sur leur derrière autour de moi » : « pour eux, comme pour tant d’autres, où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir ». « L’un est en train de me tirer la barbe, un autre… tâte mes mollets !! (Il n’y a vraiment pas quoi lui faire venir l’eau à la bouche !) ». En outre, ces garnements « viennent parfois pour voler le peu que nous avons ». « Le jour, ils examinent où tout repose, et la nuit coupent les lianes de nos cases, arrachent les pieux et s’enfuient après nous avoir dévalisés ». C’est que les adultes leur donnent l’exemple. « Déjà, le 30 avril dernier ils ont tenté de me passer leurs sagayes à travers le corps ; et, s’ils n’ont pas réussi à m’envoyer ‘ad patres’, ce n’est pas manque de bonne volonté. Plus de 20 sagayes ont été lancées sur moi, et presque à bout portant. J’ai échappé comme par miracle ». Les photos témoignant de la répression qui s’abat sur des enfants et jeunes gens supposés « délinquants » ou voleurs, à qui une ou plusieurs mains ont été coupées, sont nombreuses. On n’en reproduit qu’une.

Illustration 7.

Adam Hochschild rapporte plus largement à quel point « les rigueurs du régime de Léopold n’étaient pas épargnées aux enfants » (p. 227-229). Le roi avait conçu, en 1890, d’ouvrir trois colonies d’enfants, dont le but était surtout « de fournir des soldats ». Ils seraient logés dans de grandes casernes « pouvant abriter chacune jusqu’à mille cinq cents enfants et le personnel directeur ». Ceux-ci étaient en général amenés « à la chicotte et à la chaîne ». « Les mutineries y étaient fréquentes. . Ceux qui s’y entassaient devaient affronter malnutrition et maladies au point que le taux des décès dépassait les 50 %. La mère supérieure d’une colonie féminine écrit en 1895 : « Plusieurs des petites filles à leur arrivée étaient si chétives que (…) nos bienveillantes sœurs n’ont pas pu les conserver, mais toutes ont eu le bonheur de recevoir le saint baptême ; ce sont autant de petits anges qui au ciel prient pour notre auguste souverain. »

L’hostilité des colonisés va éclairer d’une autre manière ce que l’on croit savoir de la disparition du colonel Bartels. Le journal Le soir du 19 juin 1902 va publier une mise au point sur les circonstances de sa mort. « Bartels souffrait terriblement de la mâchoire et in attribuait ses souffrances, qui lui avaient gonflé démesurément la figure, à un mal de dents. . Il consulta à Bauduinville, aujourd’hui Moba, sur la rive occidentale du lac Tanganyika, un des Pères blancs d’Alger, qui l’engagea, vu la gravité de l’affection, à voir plutôt un médecin résidant à Uvira, dans la province du Sud-Kivu. « Ce dernier constata une maladie de la mâchoire et, jugeant l’état du colonel trop grave pour lui faire subir une opération immédiate, il lui donna une tisane de racines de guimauve pour calmer l’inflammation de la joue. » On notera au passage que les feuilles de guimauve étaient traditionnellement employées, en médecine populaire, dans les cataplasmes censés soigner des tumeurs inflammatoires. Bartels embarqua donc sur le steamer Ka-Tanga mais son état empira en cours de route, et il mourut.

Le Soir corrige « une information de l’Indépendance, d’après laquelle le colonel Bartels serait mort empoisonné par un féticheur nègre auquel il aurait confié sa mâchoire pour se faire arracher une dent ». L’Indépendance du même jour publiait en effet ceci, qui se passe de commentaires : « J’ai appris de très bonne source que le colonel Bartels, qui a succombé l’année dernière, lors de son expédition à la frontière orientale de l’État du Congo, est mort de l’extraction d’une dent par un nègre. Le colonel souffrait beaucoup ; on lui dit qu’un sorcier du voisinage arrachait les dents avec un talent remarquable ; ces gens sont à la fois prêtre et médecin. On fit donc venir l’opérateur qui peut-être jugea l’occasion belle pour empoisonner un blanc, car, immédiatement après l’opération, la tête enfla de façon démesurée et le colonel mourut dans la soirée. Il est dangereux de confier sa mâchoire à un féticheur et l’on ne comprend guère que Bartels ait commis pareille imprudence ».

La lecture des journaux des années précédant l’arrivée du colonel en Afrique aurait pu ou dû rendre celui-ci plus prudent. Des Congolais à qui des Belges avaient appris le maniement des armes à feu ne cessaient de menacer ces derniers. Les années1897-1898 avaient été marquées par des insurrections connues sous le nom de « Révolte des Batetela ». En avril 1900 eut lieu un des épisodes les plus marquants de la révolte. Le 17, « à l’appel de 2h. ½, alors que rien, paraît-il, n’eût pu faire prévoir la chose, le travail s’étant fait le matin comme d’habitude, les soldats du fort ont pénétré dans le magasin d’armes, se sont armés de fusils et à l’arrivée des officiers et sous-officiers blancs, les ont bel et bien mis en joue » (L’Indépendance belge, 17-04-1901). ». Ces soldats africains mêlaient différentes ethnies de sorte, pensaient les autorités, que ceci préviendrait un risque d’unification d’un mouvement de rébellion. Désarmés, les Blancs, poursuit le journal, « n’ont eu que le temps de déguerpir et de se mettre à l’abri ».

Une fois le fort en possession des révoltés, « ces messieurs se mettent aux canons et envoient sur Boma quantité innombrable de projectiles ». L’Albertville se réfugie sur le fleuve « quelques cents mètres plus loin ». Des boulets l’épargnèrent de peu. Le témoin cité par l’Indépendance belge raconte : « Je suis assis à la terrasse de chez Martins, le seul établissement ouvert. Bientôt deux boulets sifflent à nos oreilles et passent au-dessus de la verandah où nous sommes pour aller tomber l’un dans le Congo, l’autre dans la brousse, non loin de nous. Je juge qu’il ferait bon rentrer chez soi ». Une affiche du gouverneur général place la ville sous régime militaire spécial et convoque sous les armes « tout ce qui est blanc à Boma ». « Ces blancs, suivant la coutume, deviennent donc des bleus. Coiffés du grand chapeau, vêtus du costume de toile, la cartouchière sur le ventre et le fusil sur l’épaule, on croirait voir un détachement de Boers ».

L’allusion à la guerre des Boers, qui s’étend en deux temps de 1880 à 1902, rappelle des circonstances qui déterminèrent aussi – sur le plan des « jolités » dues au Val-Saint-Lambert – la nomination de certains modèles de verrerie : un sujet qui pourrait faire l’objet d’une autre chronique d’histoire industrielle et commerciale.

[1] Muriel Collart me signale un roman qui exploite une autre rencontre de deux personnages ouvrant pour ainsi dire sur des mondes parallèles. Dans Kennedy et le dinosaure (Murmure des soirs, 2021), l’écrivain belge Michel Lauwers place à l’origine de cette rencontre une banale enquête sur des peintures murales : « une publicité Campari à Schaerbeek » et « celle, non commerciale, d’un diplodocus sur une façade de la maison parentale à Auderghem » (Le carnet et les instants. Le blog des Lettres belges francophones, 10 mai 2021). Un décalage dans le lettrage de la publicité fait apparaître « l’intervention de deux peintres successifs », qui conduit à l’interrogation sur le meurtre de John Fitzgerad Kennedy.

[2] Adam Hoschshild, Les fantômes du roi Léopold. La terreur coloniale dans l’État du Congo. 1884-1908, Paris, Tallandier, 2019, p. 197 sv.

[3] Dans Afrique plurielle. Études de littérature comparée (Amsterdam/Atlanta : Rodopi, 1996, p. 60-64), Albert Gérard livre une lecture particulièrement aiguë et caustique de l’ouvrage de Christopher L. Miller, professeur à Yale, intitulé Blank Darkness : Africanist Discourse in French, paru en 1985 (« Une Afrique imaginaire »). Il conclut : « Le lecteur sémiotisé s’inquiète du sens secret du ‘discours’ millérien et se demande s’il ne s’agirait pas en premier lieu de produire une image négative et culpabilisante des littérateurs français – c’est-à-dire européens (voyez les pages sur Conrad), ou, par extension chromatique, tout simplement ‘blancs’ – qui n’auraient jamais présenté qu’une vision péjorative (intentionnellement ou non) de l’homme noir sans même le connaître. Blank Darkness se situerait alors dans la ligne, non pas de l’antiracisme, mais d’un contre-racisme afrocentré assez à la mode dans certains milieux ». A. Gérard suggère une « contre-épreuve » qui consisterait en « une explication du ‘discours européiste’ dans les littératures africaines » et analyserait « la vision africaine de l’homme blanc, qui s’exprime aujourd’hui abondamment par écrit ». On en trouve des « vestiges » chez Ibn Battuta, voyageur berbère du XIVe siècle, selon qui ses contemporains prétendaient que « manger un homme blanc était dangereux parce qu’il n’est pas mûr, à point [ripe] ». À l’image péjorative du Noir chez l’Européen répondrait dans l’autre sens, ironise Gérard, « une image tout aussi péjorative fondée sur des critères ‘culinaires’ autrement substantiels ». Ainsi se dessinerait « un exposé équilibré qui, sans doute, renverrait dos à dos homme noir et homme blanc, également humains dans leurs fantasmes arbitraires ». Accorderait-on à l’allusion fantasmati²que du P. Mauger la distance de l’ironie ?